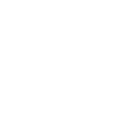

「甘さ」と「ねばり」が特徴

山間米は、四万十川の支流域の谷水を水源にしてつくられたお米です。「甘さ」と「ねばり」が特徴。さめてもおいしいお米です。口に入れた瞬間、お米の甘さが口いっぱいに広がり、噛めば噛むほど甘みが増します。ねばりが強く、もちもちした食感で、冷めてもおいしく、お弁当にも最適です。

四万十川に流れ込む美しい水で育てられています。

山間米の生産地 西土佐は高知県西部にあります。清流四万十川の中流域にある山間地域です。 そんな西土佐には、四万十川に流れ込む5つの支流があります。深い山あいを縫うように流れる谷水はやがて、山の斜面に作られた段々の田んぼに引き込まれます。ここでつくる米を地元では「入り水の米」といいます。入り水とは、山あいの一番上の田んぼに一番はじめに引き込まれる谷水です。「入り水の米はうまい」と昔からいわれるとおり、米の味は「水」でつくられます。

減農薬など厳しい基準を満たした農家のお米です。

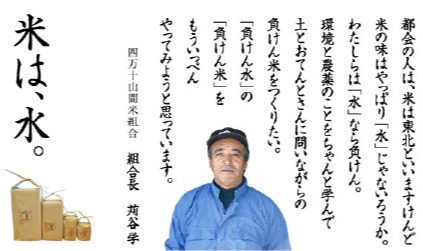

農薬による防除は年に4回以下です。夏は水温が上がり過ぎるのでかけ流しにしたり、浅水にしたり、深水にしたりと、永年の経験と勘で水管理をしています。 環境と農薬のことをちゃんと学んで、水と土とやりとりしながら、米つくりをしています。

品種は山間の気候でおいしく育つヒノヒカリ。

西土佐は、夏は日本最高記録の41℃を記録するほど暑く、冬は大雪が降るほど寒い地域です。秋になれば、四万十の山間部は朝晩の寒暖差がぐっと大きくなり、お米は甘みを増します。十分に熟成させるため、収穫期は他のお米より少し遅く、10月下旬から新米が取れはじめます。目選、手選、色選を行い、山間の気候でおいしく育った西土佐産ヒノヒカリのみが「四万十山間米」と呼ばれるようになります。

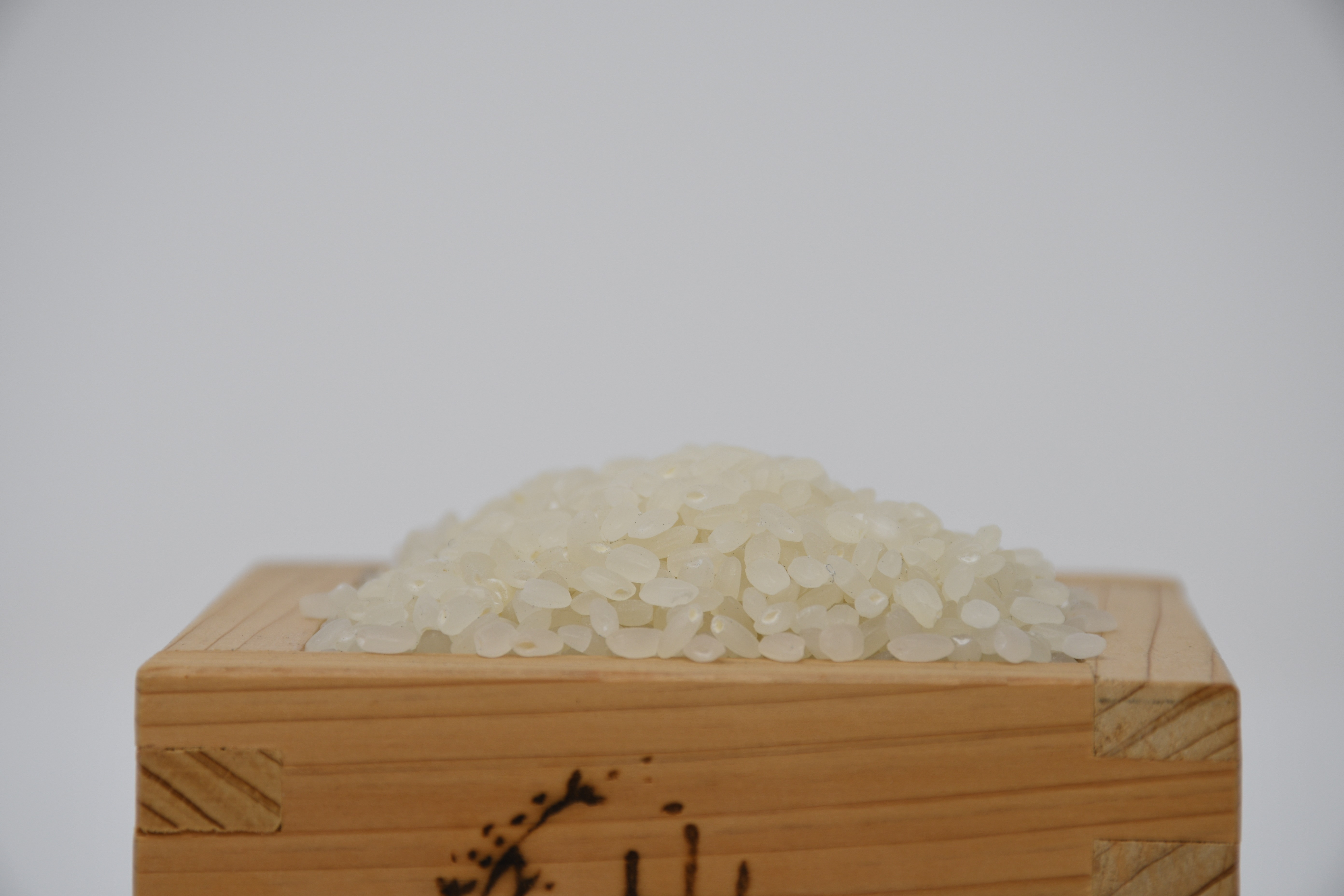

お米の状態をみて出荷しているのでブレンドしていません。

山間米は生産者ごとにパックしています。ブレンドしていません。 それは、お米の状態をきちんと判断して出荷しているためです。 5つの支流域でつくられたお米は、生産者も田んぼの条件も異なります。 「この生産者のお米は、もう出荷してもいいだろう」「この生産者はまだ熟成させよう」と生産者ごとにお米の状態をみてから出荷しています。 その証として、パッケージの裏面に、育てられた支流の名前と生産者の名前を表記しています。

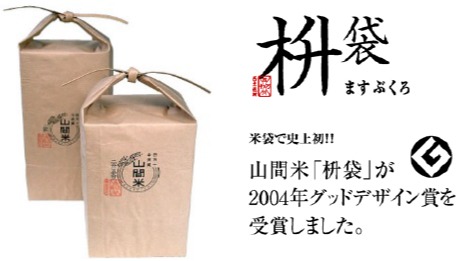

米保管の知恵をいかし、廃棄にも配慮した米袋。

枡を思わせる立方体パッケージ

従来のまくら状のナイロン米袋には様々な問題点がありました。5kgのものになると両手で抱えなければいけません。ナイロンの袋はすべりやすく持つところがない。開封後も米びつに移さなければならず、ビニール廃棄にも困ります。また、自立できない形状のため、保管するにも場所に頭を悩ますことになります。昔の紙の米袋の保管材としての長所と、形状のアイディアを生かし、お米の象徴的な道具「枡」をイメージした立方体のパッケージデザインをつくりました。このカタチがインテリアとしての可能性と、様々な日常の不具合の解決策を提案しています。どんなに炊飯器がハイテクになっても中の目盛りは「升」や「合」なのです。

インテリアとしても楽しい

昔の知恵を生かしながら「升(ます)」というカタチをイメージしたシンプルな自立型のデザインは、ダイニング、キッチンまわりで置く場所を選びません。使用後のリサイクル利用も生活の中で楽しく自由に発想して使えます。シンプルさが生む効率化と生活を楽しくするデザインです。また、印刷も2色までに抑え、大豆インクを使用。消耗資材に経費をかけない環境と廃棄に配慮しました。

米つくりをつなぎ、風景を守りたい

水が生まれる山間地域の米つくりは日本の心と風景をつないできました。

しかし今、山間では農家の高齢化と過疎により日本の原風景が失われようとしています。農村の風景は長い間続けられてきた米つくりによって作られました。米つくりは山間の農的生活文化そのものです。

つまり風景が消えてしまえば、何百年も継承されてきた道具や知恵がなかったことになってしまう可能性があります。さらに、大きな市町村合併の中で、四万十川中流域という広域の文化も見えなくなってからでは取りかえしがつきません。

もう一度、米つくりを見直したい。そのことは、地域や文化や生活を見直すことにつながり、水という万物の根源を生み出す地域に住むことの「豊かさ」を保ち続けることにつながります。